こんにちは。上尾市のお習字教室✏︎もじもじのかどいです。

教室でも、いよいよ「硬筆展」の練習が始まりました。毎年、多くの子どもたちが頑張るこの展覧会。実は、練習を始める前の準備がとても大切なんです。

「どんな道具が必要?」「練習用紙の扱い方は?」「お手本はどう置く?」

そんな基本をおさえておくだけで、集中して練習に取り組めるようになります。

今回は、練習前にそろえておきたい道具と、練習前の基本的な準備工程をまとめました。 「準備編」として、ぜひ学校での練習やご家庭での復習にもお役立てください。

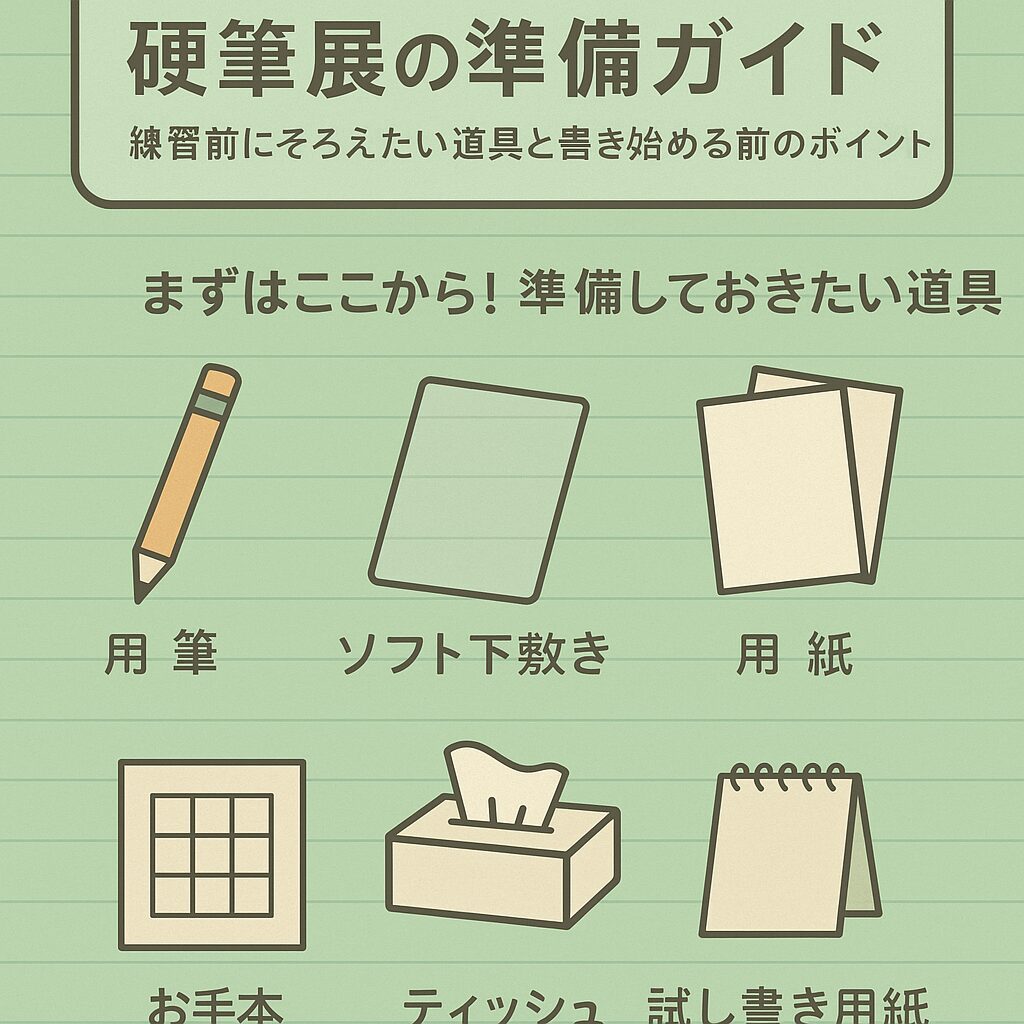

1. まずはここから!準備しておきたい道具

練習をスムーズに進めるためには、使いやすい道具をそろえておくことが第一歩です。硬筆展の練習では、以下のものを準備しておくと安心です。

- 鉛筆(10B〜4B)

濃くはっきりとした線が出せる鉛筆を使います。筆圧や学年に合わせて選ぶと書きやすさが変わります。

迷ったときは、1・2年生は8B、3・4年生は6B、5・6年生は4Bがおすすめです。 - ソフト下敷き

やわらかい素材の下敷きは、鉛筆の線をなめらかにし、筆圧のブレを防ぎます。安定した書き心地が得られます。 - ガイド線(中心線)入りの用紙

文字の中心を意識しやすくなり、バランスのよい字が書けるようになります。作品用紙の下に敷いて使います。 - 作品用紙(硬筆展用のマス目入り)

練習用(白)と清書用(クリーム色)の2種類があります。上下で余白の広さが異なるので、向きに注意しましょう。 - クリップ

作品用紙とガイド線の用紙をずれないように固定するために使います。特に練習の初期はずれやすいのであると便利です。 - お手本

必要な行だけを折って見えるようにすると、視線の移動が減り、姿勢も安定します。書く位置のすぐ隣に置くと見やすくなります。 - ティッシュ

鉛筆を持つ手の下に敷いて、紙を汚さないようにします。手汗や鉛筆の粉で作品用紙が黒ずむのを防ぎます。 - 試し書き用紙

書き始める前に、くるくると軽く円を描くようにして鉛筆の先を丸く整えるために使います。先がとがりすぎていると紙に引っかかって線が乱れやすいため、少し丸みをつけてから書き始めるのがコツです。

2. スムーズに練習を始めるための5つの準備

道具がそろったら、いよいよ練習スタート……の前に、もうひと工夫。

書き始める前のちょっとした準備をしておくことで、仕上がりに大きな差が出てきます。次の5つのポイントを、工程順に確認してみましょう。

① 作品用紙は「広く空いている方」を上にして置く

硬筆展の作品用紙は、すべて上下の余白の広さが異なります。

広く空いている方が上、狭い方が下です。最初に向きを間違えると、あとで全部やり直し……なんてことにも。書く前に、まずは用紙の上下をしっかり確認しましょう。

② ガイド線と作品用紙を、中心線が合うようにクリップで固定する

中心がずれてしまうと、字が左右に寄って見えてしまうことがあります。ガイド線入りの用紙を下に敷き、作品用紙と中心線が合うように重ねて、クリップで留めて固定しましょう。これだけで字のバランスが安定しやすくなります。

③ お手本は巻かずに、1行ずつ折って書くマスのすぐ横に置く

お手本をくるくる巻いてしまうと、見たいところが隠れてしまい、書くたびに巻き直す必要が出てきます。

1行ずつ折りながら、今書く場所のすぐ横に置くのがポイント。目線を動かしすぎずに確認できるため、姿勢も整いやすくなります。

④ 名前を書く位置を確認!「小◯」から何マス空ける?

名前の書き始め位置は、学年によってマスの数が違うことがあります。「小◯」の文字のあと、どこから名前を書き始めるかをよく確認しておきましょう。迷ったときは、お手本や先生に必ず確認を。

⑤ 名前の次は、1行空けて本文へ

「小◯+名前」のあとには、1行あけてから本文を書き始めましょう。

ここをうっかり空けずに書いてしまうと、書き直しになってしまいます。書く前に位置をしっかり確認しておくと安心です。

⁂−−−−⁂−−−−⁂−−−−⁂

準備を丁寧にすると、練習がスムーズに進みます

硬筆展の練習は、字を丁寧に書くことはもちろんですが、最初の準備をしっかりしておくこともとても大切です。

用紙の向きやお手本の置き方、名前の位置など、ちょっとしたことを事前に確認しておくだけで、「あ、間違えた……」とやり直すことがぐっと減ります。

ぜひ、お子さんと一緒に確認しながら準備を進めてみてください。

小さな「これでいいのかな?」を一緒に解決していく時間が、結果的に良い作品づくりにもつながります。

このブログが、ご家庭での練習や声かけのヒントになればうれしいです。

こんにちは!ブログにお越しくださりありがとうございます。

埼玉県上尾市で「もじもじ」というお習字教室を運営しています。

「うちの子、もっときれいな字を書けたらいいのにな」

「子どもの時期に、習い事で自信をつけさせてあげたい」

――そんな親御さんの思いに寄り添いたい。これが、私がこの教室を始めた理由のひとつです。

実は私、中学校の教員として子どもに教えていた経験があります。

子どもたちの書写の授業に携わる中で、字を思うように書けるようになる楽しさや、学びを通じて得られる喜びをもっと深く多くの子どもに伝えたいと思うようになりました。

特別才能があるわけではない私が、社会人になってから本格的に書道を学び始め、2025年で教室は12年目を迎えます。

教室のロゴに描いた色とりどりの◯は、それぞれ違う色を持つ子どもたちの個性を表しています。

一見同じように見えても、よく見ると違う。それは、子どもたち一人ひとりが持つ「その子らしさ」と同じです。

通ってくれる子どもたちが、学ぶことを楽しみながら成長していける場にしたい。

そのために、その子のペースを大切に、丁寧に、わかりやすく教えることを心がける。

ーー「もじもじ」は、習字を通して一人ひとりが自信を持ち輝ける教室を目指しています。

お習字のこと、お子さんのこと、どうぞお気軽にご相談ください!