1. はじめに

こんにちは!上尾市の書道教室「もじもじ」のかどいです✏️

「おたまじゃくし」って、こんな漢字で書くんですね!読者の皆さんはご存知でしたか?

先日、4年生の男の子が「おたまじゃくしを漢字で書いてみたい!」と言ってくれました。かわいい響きの言葉なのに、難しそうな漢字になるのがかっこいい!というのが理由だったようです。

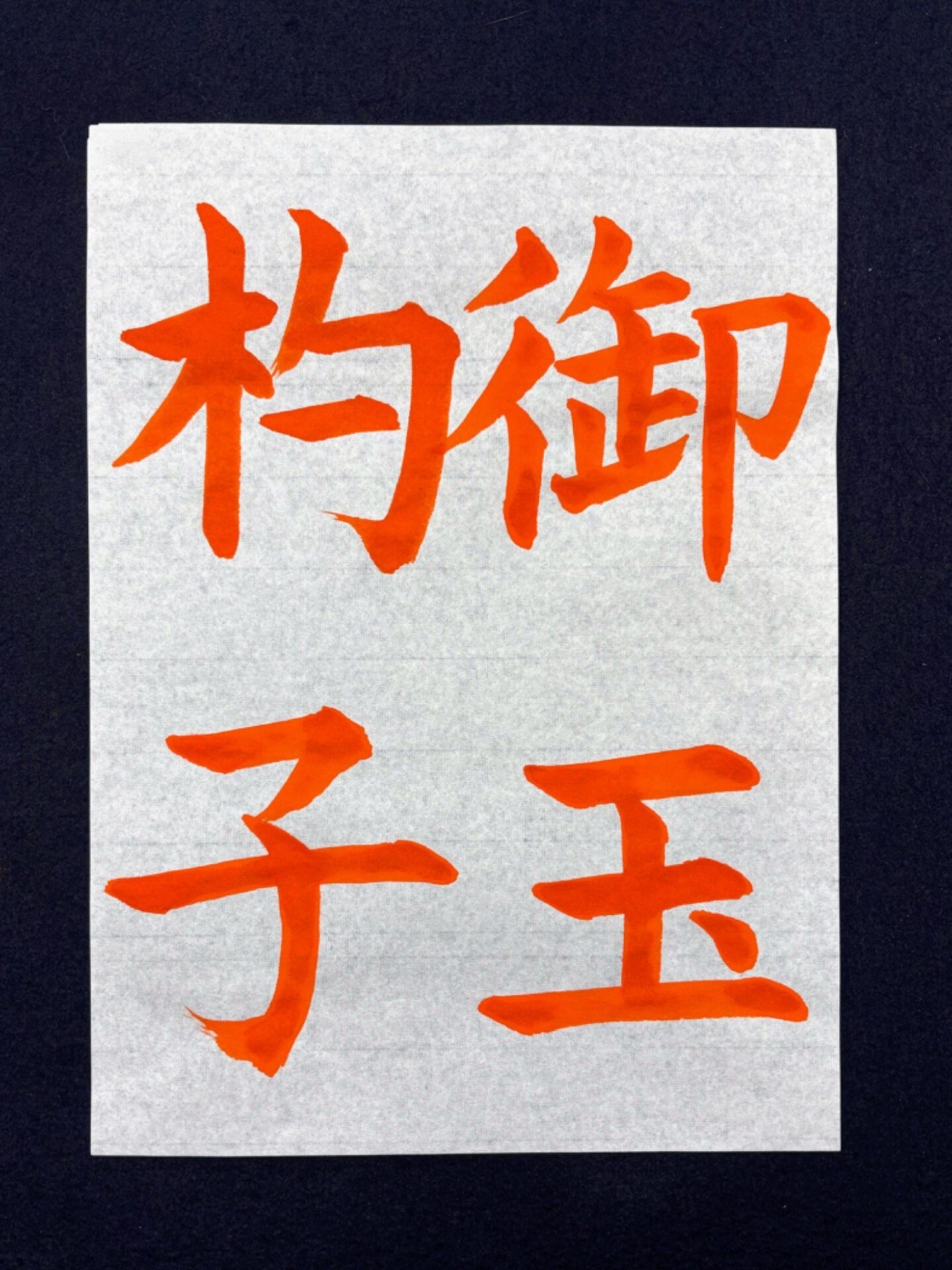

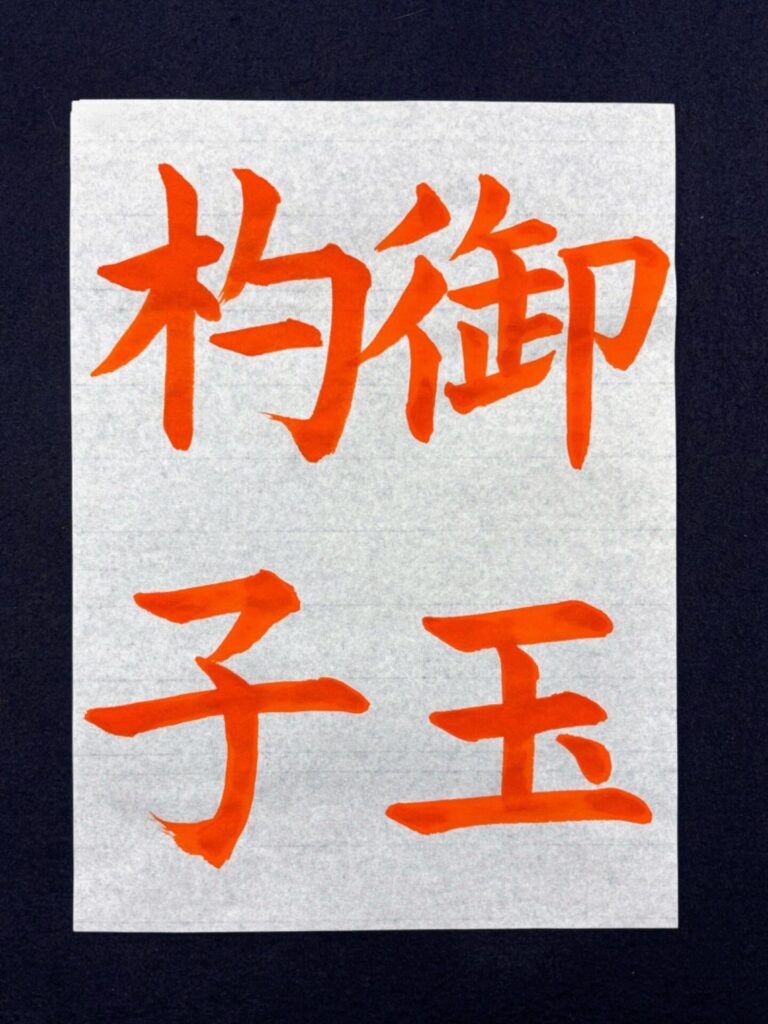

そのリクエストを受けて、私は「御玉杓子」というお手本を書きました。(勿論、漢字はしっかり調べました(笑))

すると、その後のクラスで別の生徒さんがそのお手本を見て「なんて読むの?」と興味津々✨!せっかくなので、私はクイズを出してみました。「この字、なんて読むと思う〜??」

ヒント① 生き物。ヒント② 「子」は「し」と読む。子どもたちが一生懸命に考えながら、いろんな答えを出してくれるのがとても面白かったです。

さて、今回はそんな「御玉杓子」について、意味や書き方のポイントをお伝えします!

2. 「御玉杓子」の意味と読み方

「御玉杓子」は「おたまじゃくし」と読みます。

「おたまじゃくし」は、カエルの子どもですね。では、どうしてこのような漢字になるのでしょうか?

- 「御玉」…「玉」は丸い形を表し、「御」がつくことで丁寧な表現になります。

- 「杓子」…「杓子(しゃくし)」は、おたまのような柄のついた器のこと。

つまり、「御玉杓子」は “まるくて、おたまのような形をしたもの” を指し、おたまじゃくしの姿からこの漢字が使われるようになったのです。

子どもたちにこの説明をすると、「なるほど!」「たしかに、形が似てる!」と納得していました。

「御」:左中右のバランスを意識

「御」は、左の「彳(ぎょうにんべん)」、中央と右の部分の「卸」のバランスが重要です。

- ぎょうにんべんは、1画目と2画目の方向の違いに気をつけましょう。

- 右側の「卸」の部分は、縦にすっきり並ぶよう意識するときれいに見えます。

「玉」:大きさや形を意識

- 「玉」は、シンプルな形なので、筆の入りと終わりを意識すると美しくなります。

- 「御」や「杓」と比べて画数が少ないので小さめに、縦に長い字になりすぎないようにしましょう。

「杓」:はねの動きをしっかり

- 木偏(きへん)と旁(つくり)のバランスを意識しましょう。

- 「杓」は、縦画の最後の「はね」がポイントです。

- しっかりとはねることで、字にメリハリが出ます。

「子」:脚を長く見せる

- 「子」は、横線から下の部分が長く見えると全体の印象が整います。

- 3画目の横線は、1・2画目の交わる部分のすぐ下に来るように書きましょう。

⁂−−−−⁂−−−−⁂−−−−⁂

普段ひらがなで書いているものも、こうして毛筆で漢字を使って書いてみると、その形や成り立ちの面白さに気づきます。

今回の練習では、「御」のバランス、「玉」の大きさ、「杓」のはね、「子」の脚の長さ など、それぞれの字のポイントを意識しました。どれも書きごたえのある漢字ですね。

生徒たちも「なんて読むの?」と興味を持ちながら取り組んでくれました。こうした言葉との出会いが、書道の楽しさにつながると嬉しいです。

こんにちは!ブログにお越しくださりありがとうございます。

埼玉県上尾市で「もじもじ」というお習字教室を運営しています。

「うちの子、もっときれいな字を書けたらいいのにな」

「子どもの時期に、習い事で自信をつけさせてあげたい」

――そんな親御さんの思いに寄り添いたい。これが、私がこの教室を始めた理由のひとつです。

実は私、中学校の教員として子どもに教えていた経験があります。

子どもたちの書写の授業に携わる中で、字を思うように書けるようになる楽しさや、学びを通じて得られる喜びをもっと深く多くの子どもに伝えたいと思うようになりました。

特別才能があるわけではない私が、社会人になってから本格的に書道を学び始め、2025年で教室は12年目を迎えます。

教室のロゴに描いた色とりどりの◯は、それぞれ違う色を持つ子どもたちの個性を表しています。

一見同じように見えても、よく見ると違う。それは、子どもたち一人ひとりが持つ「その子らしさ」と同じです。

通ってくれる子どもたちが、学ぶことを楽しみながら成長していける場にしたい。

そのために、その子のペースを大切に、丁寧に、わかりやすく教えることを心がける。

ーー「もじもじ」は、習字を通して一人ひとりが自信を持ち輝ける教室を目指しています。

お習字のこと、お子さんのこと、どうぞお気軽にご相談ください!