こんにちは!上尾市のお習字教室もじもじ✏︎のかどいです。

今日は、お子さんが書道を始めるときの「道具選び」についてお話しします。

「学校と書道教室で使う道具は違うの?」「どんな道具を揃えるのがいいの?」など、いざ書道道具を揃えようとすると意外と悩むことが多いんですよね。親御さんたちからも、こうした質問をよくいただいています。

でも、安心してください!「これから習字教室に通おうと検討している」「学校で書道道具を購入するための封筒が配られた」というタイミングでこの記事を読んでいただければ、心配はありません。

この記事では、親御さんから寄せられる質問や悩みにお答えして、道具選びのポイントをお伝えします。また、上尾市内で購入できるお店も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

1. まず知っておきたいこと

「習字教室に通おうと検討している場合」は、まずその教室の先生にどんな道具を揃えればいいのかを確認しましょう。教室では、お子さんに合った扱いやすい道具を選んでくれることが多いです。ただ、場合によっては先生が勧める道具が予算に見合わないこともあるかもしれません。そのときは、正直にその旨を伝えることが大切です。もし対応が難しい場合には、教室そのものを再検討するのも一つの手です。

2. これだけは揃えておきたい基本アイテム

書道に必要な基本用具とは?

書道を始めるときに揃えるべき道具は、いくつかの基本アイテムがあります。ここでは、それぞれの道具について簡単に説明していきますね。

筆

初心者の場合、以下を目安に選ぶとスムーズに書道を始められます。

- サイズ:

- 半紙に1〜2文字書く練習 → 3号の筆

- 半紙に3〜4文字書く練習 → 4号の筆

- 毛質:

- 茶色い毛(馬・たぬき・イタチ):コシが強く、扱いやすいので初心者向け

- 白い毛(羊毛):柔らかいため、全て羊毛だと初心者には扱いにくいかも

お子さんには最初、書き心地が安定しやすい茶色い毛の筆か、個人的には茶と白が混ざった毛の筆をおすすめしています。

墨

書道で使う墨には、墨汁と固形墨の2種類があります。それぞれの特徴を見てみましょう。

- 墨汁

- ボトルからそのまま使えるため、すぐに字の練習に取り掛かりたいときや、大きな字や沢山練習するときに便利です

- 濃淡を調整するのは少し難しいですが、安定した濃さで書くことができます

- 「服についた汚れが落ちる墨」といった墨汁がありますが、水性で滲みがひどく、重ねた他の作品まで墨汁が移ってしまいます おすすめしていません

- 固形墨

- 硯(すずり)を使って磨る必要があります

- 深みのある濃淡が表現でき、じっくり書道を学びたい方におすすめです

お子さんの場合、初心者のうちは墨汁を使うことが圧倒的に多いと思います。慣れてきたら固形墨に挑戦してみるのもいいですね。

硯(すずり)

硯は、固形墨をするために欠かせない道具です。硯の選び方は「持ち運ぶかどうか」「墨液か固形墨か」によって変わります。それぞれの特徴を説明しますね。

- 持ち運ぶことが多い場合

- 樹脂製の硯がいいかもしれません。軽くて割れにくいので、学校の授業や移動が多いときに便利です。

- 固形墨は磨りにくいため、墨液を使用する場合に向いています。

- 持ち運ぶことが多くても、慣れたら天然石の硯もおすすめです。

- 持ち運ばず、じっくり練習する場合

- 天然石の硯がおすすめです。墨が滑りにくく、しっかり磨ることができます。

- 固形墨を使って濃淡のある字を練習したいときに最適です。

- サイズの目安

- 半紙練習用 → 15cm×9cmのものが適しています。「五三寸」(ごさんずん)という表記がしてあります。

- 墨をする場合は、小さな硯では墨を磨りにくいため、少し大きめのものが扱いやすいでしょう。

最近は、硯などの書道道具を持ち帰らない学校も増えているみたいです。また、洗う時など硯が割れないように(もちろん洗面台なども)したいですよね。硯は用途やライフスタイルに合わせて選んでみてください。

半紙

書道の練習には、紙の質感も意外と重要です。学校の書写の授業では、学校で半紙を準備してくれる場合と、自分で半紙を準備する場合があります。まずは学校に確認してみましょう。

また、書道教室では先生がお子さんに見合った半紙を選んでくれることが多いので、通われる場合はぜひ相談してみてください。

- サイズ:一般的な半紙は約24cm×33cm

- 種類:

- 機械漉き(きかいすき):均一な紙質で扱いやすく、初心者向け

- 手漉き(てすき):墨の含み方に違いがあり、表現の幅が広がる

初めて習字をする場合は、機械漉きの半紙が使いやすいでしょう。

文鎮(ぶんちん)

半紙が動かないように押さえるための道具です。特に小さいお子さんは、紙が動いてしまうと書きづらいので、文鎮があるとスムーズに書けます。

- 種類:

- 1本の棒状タイプ(一般的なもの):学校の授業や書道教室でよく使われる

- 2本の棒状タイプ(1本の半分サイズ×2本):片側ずつ置けるので、紙の動きを細かく調整できる

重さがあるほうがしっかり紙を押さえられます。書き初めなどの大きな作品を書くときにも重宝しますよ。

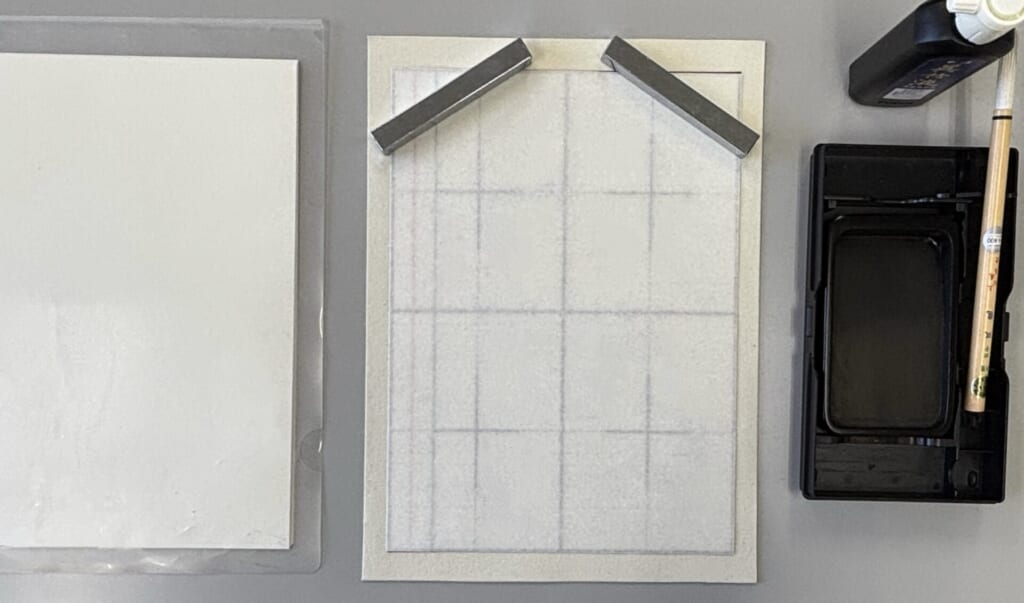

下敷き

下敷きは、墨が机につかないようにするだけでなく、筆の動きを安定させる役割もあります。

- 種類:

- 枠入りタイプ:文字の配置を揃えやすい

- 4文字枠(四字熟語や短い文を書く練習に)

- 6文字枠(小学生の課題や長めの言葉を書く練習に)

- 無地タイプ:シンプルなデザインで、自由に書くときに向いている

- 枠入りタイプ:文字の配置を揃えやすい

現在は学校でも枠入りの下敷きが一般的になっています。特に小学生の場合、文字の大きさやバランスを整えるために、枠があるものを使うと良いでしょう。

3. どこで買う?上尾市内で習字道具を揃えるならここ!

書道道具をどこで購入するか迷うこともありますよね。「学校の販売封筒で買うのがいいの?」「文房具店でも売っているの?」など、親御さんからの質問も多いです。

上尾市内で習字道具を購入する方法はいくつかあります。それぞれの特徴を紹介しますので、ご家庭に合った方法を選んでみてください。

1. 学校の販売封筒で購入する

- 学校の書写の授業で必要な道具は、指定された販売封筒を通じて購入できます。

- 基本的なセットが揃うため、「何を買えばいいのかわからない」という方には安心の方法です。

- 筆など、いくつか種類がある場合は、値段が高めのもののほうが書きごこちが良いです。 わざわざこのブログを読んでくださるほど関心をお持ちの方には、迷ったら高い筆を選ぶことをおすすめします。 長く使えて、書くときのストレスも少なくなりますよ。

- 販売元の種類により選べるセットがある場合は、お子さんの好みのバック、下敷きは枠ありのものをおすすめします。

2. 書道専門店・文房具店・大型スーパーで購入する

学校の授業前に道具を揃えたい場合や、道具を買い足したい場合は、 書道専門店や文房具店、大型スーパーを利用するのも良い選択です。お子さんに合った道具を選びたい、もう少し質の良いものを探したいという場合には、実際に手に取って選べるお店が便利です。

書道専門店

「自分の子どもに合った筆を選びたい」「相談しながら道具を買いたい」そんなときは、書道専門店に足を運んでみるのもおすすめです。初心者向けから上級者向けまで、豊富な種類の道具が揃っています。

上尾市内の書道専門店:松島堂(まつしまどう)

📍 松島堂(上尾市上町1丁目)

- 上尾で書道用品を取り扱う専門店

- 質の良い筆や硯、半紙などを購入できる

- 書道の経験が豊富な店主さんが相談にのってくれる

- もじもじは松島堂さんにいつもお世話になっています

文房具店・大型スーパー(イオン・イトーヨーカ堂など)

- 学校の授業で使う基本的な書道道具が揃っている

- 手軽に立ち寄れるため、必要なものをすぐに買える

- 品揃えはお店によって異なるため、筆や硯の種類が限られることも

それぞれの特徴を知っておくと、必要に応じて使い分けができますね。

⁂−−−−⁂−−−−⁂−−−−⁂

迷ったら、まずは身近なお店で相談してみて!

習字道具は、どこで買うか、どんなものを選ぶかで使い心地が変わります。

- 学校の販売封筒なら、基本セットが揃っていて安心。筆など種類がある場合は、迷ったら少し良いものを選ぶと長く使えます。

- 書道専門店では、店員さんに相談しながら、お子さんに合った道具を選ぶことができます。上尾市なら「松島堂」がおすすめです。

- 文房具店・大型スーパーなら、必要なものを手軽に揃えられますが、種類が限られることもあります。

習字を楽しく続けるためには、道具選びも大切なポイントです。迷ったら、まずは実際にお店で手に取って、使いやすそうなものを選んでみてくださいね。

こんにちは!ブログにお越しくださりありがとうございます。

埼玉県上尾市で「もじもじ」というお習字教室を運営しています。

「うちの子、もっときれいな字を書けたらいいのにな」

「子どもの時期に、習い事で自信をつけさせてあげたい」

――そんな親御さんの思いに寄り添いたい。これが、私がこの教室を始めた理由のひとつです。

実は私、中学校の教員として子どもに教えていた経験があります。

子どもたちの書写の授業に携わる中で、字を思うように書けるようになる楽しさや、学びを通じて得られる喜びをもっと深く多くの子どもに伝えたいと思うようになりました。

特別才能があるわけではない私が、社会人になってから本格的に書道を学び始め、2025年で教室は12年目を迎えます。

教室のロゴに描いた色とりどりの◯は、それぞれ違う色を持つ子どもたちの個性を表しています。

一見同じように見えても、よく見ると違う。それは、子どもたち一人ひとりが持つ「その子らしさ」と同じです。

通ってくれる子どもたちが、学ぶことを楽しみながら成長していける場にしたい。

そのために、その子のペースを大切に、丁寧に、わかりやすく教えることを心がける。

ーー「もじもじ」は、習字を通して一人ひとりが自信を持ち輝ける教室を目指しています。

お習字のこと、お子さんのこと、どうぞお気軽にご相談ください!